CONTROLE ET

REGULATION :

LA VISION :

C’est une fonction également contrôlée par le système nerveux. Les différentes fonctions que nous allons voir sont toutes de type sensoriel. Dans un premier temps on va les séparer puis on les rattachera à la motricité.

I – CARACTERISTIQUES CENTRALES DE LA SENSIBILITE VISUELLE :

1-1 :

LES STIMULI :

Les sensations visuelles sont dues aux ondes électromagnétiques (de la lumière) dont la longueur d’onde varie entre 400 et 700 nm. Chaque longueur d’onde correspond à une nuance colorée. Les couleurs primaires se situent au centre de la bande.

1-2 :

LES SEUILS :

1-2-1 :

Les seuils de sensibilité :

On a un seuil de sensibilité absolue : En dessous de ce seuil, on ne voit rien et au-dessus on voit la lumière. Ce seuil est de 10-14 Watt. Ce seuil absolu ne peut pas être détecté dans une petite partie du champ visuel, qui est excentré de quelques degrés de l’axe optique (qui est au centre). On y retrouve donc la sensibilité maximale à la lumière. Cette région correspond à la zone de projection sur une partie de la rétine qui possède des récepteurs dont le seuil de sensibilité est bas.

1-2-2 :

Le seuil différentiel :

A partir du moment où on est capable de détecter des rayons lumineux (seuil de sensibilité dépassé), on a un seuil différentiel qui montre qu’un sujet est capable de distinguer 30 à 40 niveaux de gris entre le noir absolu et le blanc.

1-3 : ADAPTATION AUX INTENSITES LUMINEUSES :

Cette expérience se fait quand on passe d’une zone éclairée à une pièce obscure. Il faut un temps pour s’adapter à ce nouveau niveau lumineux pour de nouveau voir correctement. Si on regarde comment évolue cette sensibilité à la nouvelle intensité lumineuse, on voit que le seuil de sensibilité visuel en fonction du temps présente une chute rapide en 10 minutes. Puis ensuite une deuxième diminution moins rapide (pendant 45 minutes) se produit jusqu’à atteindre le seuil de sensibilité minimum.

Quand on a fait une dissection de l’organe visuel à l’extérieur de l’œil, on a remarqué la présence de deux régions disjointes :

· Une région centrale qui a une faculté d’adaptation rapide et un seuil élevé.

· Une région périphérique ayant une faculté d’adaptation lente et un seuil faible.

1-4 :

Le champ visuel :

Il correspond à l’espace perçu par les deux yeux. Il est de 100° selon l’axe horizontal et de 120° selon l’axe vertical. Ce champ est la somme en fait des deux champs mono-oculaires. Dans ces deux champs mono-oculaires, on a ce qu’on appelle des points aveugles, c’est-à-dire des zones où l’on ne voit pas. Ce point correspond à n angle de 10° par rapport à l’axe optique.

1-5 :

RESOLUTION SPATIALE :

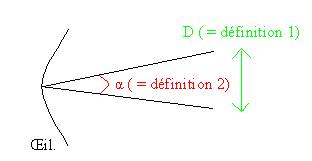

La résolution spatiale est ce qu’on appelle pouvoir séparateur. Dans les livres, on trouve deux définitions :

· C’est la plus petite distance entre deux points du même objet distinguable par l’œil Cela correspond à la taille du plus petit objet qu’on peut voir.

· C’est le plus petit angle formé entre deux points d’un même objet et l’œil.

Il se trouve que pour des raisons de commodités médicales, chez l’homme, on ne parle pas de pouvoir séparateur, mais d’acuité visuelle : C’est l’inverse du pouvoir séparateur (Acuité visuelle = 1/ Pouvoir visuel). Par conséquent, chez l’homme, la moyenne de l’angle α (et donc du pouvoir visuel) est d’une minute. A partir de là la minute d’angle du pouvoir visuel correspond, en terme d’acuité visuelle en 10 dixièmes. Donc si on voit mieux on a au-dessus (ex : 12 dixièmes) et si on a moins de 10 dixièmes c’est qu’on voit moins bien. C’est ce qu’on appelle la dioptrie. L’acuité visuelle est maximale (et donc le pouvoir visuel minimum) au niveau de l’axe optique de l’œil : C’est l’endroit où l’on voit le moins précis.

1-6 :

LA RESOLUTION TEMPORELLE :

D’un point de vue temporel, le pouvoir de discrimination du système visuel est très faible. Les images se succèdent toutes les 45 ms et s’enchaînent comme s’il n’y avait pas d’interruption.

1-7 :

LES COULEURS :

Nous pouvons voir le monde qui nous entoure en couleur. L’homme peut voir en moyenne 200 nuances colorées différentes. On est capable donc de percevoir les longueurs d’ondes particulières de la lumière et on est également capable de las différentier en couleurs. On est donc capable de faire la différence entre différentes longueurs d’ondes.

Ceci est vrai pour les couleurs naturelles, mais on est aussi capable d’interpréter des couleurs qui correspondent à des longueurs d’ondes, qui ne sont pas naturelles (ex : Le noir et le jaune, qui donne le marron).

1-8 :

LA PROFONDEUR :

Elle est améliorée chez l’homme, car on a une vision binoculaire. On est capable d’estimer la distance d’un objet avec un seul œil, mais la précision est meilleure avec les deux, car on observe l’objet sous deux angles.

L’acuité visuelle stéréotypée est faite sur la disponibilité des images rétiniennes. Une différence d’angle entre deux images symétriques sur les rétines droites et gauches suffit à donner une notion de profondeur.

II – ORGANE CENTRAL DE LA VISION : L’ŒIL :

Son but est que l’image se forme exactement sur la zone de projection : La RETINE. Elle récupère puis code l’image pour l’envoyer l’ère visuelle du cerveau. Pour cela il y a un appareil optique similaire à un appareil photo. L’œil est composé de deux parties :

· Une partie externe dite optique dont le but est d’amener l’image sur le fond de l’œil.

· Une partie interne : Au fond de l’œil, il y a des nerfs où se fixe l’image Il la transforme en influx électrique.

2-1 :

La structure :

Elle ressemble à l’appareil photo. On trouve ainsi la CORNEE, qui correspond à la lentille : Elle a un indice de réflexion égal à 1 et un fort pouvoir de convergence. Les rayons lumineux entrent dans l’œil par la cornée puis convergent vers l’intérieur. Parmi ces rayons une partie est arrêtée par l’IRIS (qui forme un rond). Son diamètre est modifiable et s’appelle la PUPILLE ( = le diaphragme de l’appareil photo). L’iris est une structure complexe composée de cellules pigmentaires et de cellules musculaires lisses. Donc par ces cellules musculaires lisses, il est capable de se contracter. La pupille est donc la lumière que laisse entrer l’iris.

Les rayons lumineux passent ensuite dans le CRISTALLIN, qui est une grande structure ovale. C’est la deuxième lentille convergente de l’appareil optique de l’œil. Son indice de réfraction est égal à 1.43 et assume donc une convergence supplémentaire à celle de la cornée. Le cristallin est relié aux MUSCLES CILIARES par les LIGAMENTS EXPENSEURS. Quand les muscles se contactent, ils tendent les ligaments qui font changer la forme du cristallin, qui devient plus ou moins convergent. C’est ce qu’on appelle l’accommodation : Elle permet de faire la netteté sur une image. Ces ligaments expenseurs sont accrochés au niveau de la SCHEROTIDE. Plus on vieillit et moins on voit de près. C’est la presbytie. Il existe également dans l’œil une zone appelée l’HUMEUR VITREE qui correspond à la « chambre noire » dans l’appareil photo.

2-2 :

COMPOSANTE NERVEUSE : LA RETINE.

La rétine possède une structure inversée. A travers l’humeur vitrée passe la lumière. Elle arrive au niveau d’une couche de cellule : La couche de cellules ganglionnaires. Puis les rayons lumineux arrivent la couche de cellules bipolaires, puis la couche de récepteurs (en bâtonnets ou en cônes) et enfin une couche de cellules pigmentaires. Pour maintenir cette structure on trouve tout autour des cellules de soutient de MULLEN.

Les rayons lumineux sont donc captés après avoir passés plusieurs couches de cellules. Les cellules ganglionnaires sont des cellules nerveuses qui créent un potentiel d’action qui part vers le système nerveux central. Par conséquent les rayons lumineux passent toutes les couchent de cellules sans les activer. Quand ils arrivent au niveau des récepteurs en bâtonnets ou en cônes, ils les activent puis ensuite remontent vers les couches cellulaires supérieures et les activent cette fois une à une pour enfin créer un potentiel d’action au niveau des cellules ganglionnaires. Celles-ci sont en fait les axones des neurones moteurs.

Le point aveugle s’explique par l’entrée dans le fond de l’œil du nerf optique, qui est la réunion de tous les axones et qui remontent vers les ères visuelles. On n’a donc aucun récepteur à cet endroit.

Les bâtonnets et les cônes sont deux types de récepteurs à la lumière totalement différents :

· Les cônes sont situés près de la fovéa ( = l’axe optique). Ils permettent un codage de l’intensité lumineuse et assurent une vision colorée. Ils permettent de suivre des variations rapides des images rétiniennes. Il en existe trois sous-types en fonction de chaque sensibilité à la couleur.

· Les bâtonnets sont localisés en périphérie. Ils sont sensibles à un éclairement de faible intensité, permettent une vision achromatique et ils permettent de suivre que des variations lentes d’éclairements.

III – LE CODAGE DE L'INFORMATION:

Les récepteurs en cônes et en bâtonnets codent l'image. Ils possèdent des structures particulières qui sont des formes particulières de structures membranaires.

Le segment interne contient les principaux organites. La différence se fait au niveau de l'anatomie des segments extérieurs. Ils possèdent des structures différentes. Le sacule est une membrane. A l'intérieur du cytoplasme, il y a une bicouche lipidique avec à l'intérieur des molécules de type protéine. Elles servent à capter les rayons de la lumière car on y trouve un photopigment: La rhodopsine. C'est une molécule complexe composée d'apsine et du rétinène (Une partie lipidique et une partie protéique). Les phopigments se retrouvent dans la membrane cytoplasmique. La rhodopsine se retrouve donc au niveau de la membrane extérieure.

Comment les récepteurs en cône ou en bâtonnet transforment-ils le photon lumineux en informations capables d'être traitées par le système nerveux central?

Il y a transformation de lumineux en électrique suivant différentes étapes:

3-1:

PREMIERE ETAPE:

Cette première étape est une étape de type chimique:

· Sous l'action d'un photon lumineux, la rhodopsine devient de l'apsine et de la rétinine Elle se dégrade.

· L'apsine est alors activée par une protéine G, qui est de même type que les protéines se signalisation: On l'appelle une transducine.

· Autours des bâtonnets et des cônes, il y a un potentiel d'obscurité (au repos). Cette étape va éteindre ce potentiel. Le photon éteint en arrivant ce potentiel. Aussi dans la cellule réceptrice, il y a un canal calcium ouvert grâce à la présence d'AMP cyclique, qui peut être sous forme AMP. Une enzyme permet ce passage. Cette enzyme est activée par la protéine G. Le canal peut donc se fermer et on bloque ainsi le courent et donc le potentiel.

3-2:

DEUXIEME ETAPE:

Les récepteurs ont des pseudo-synapses qui sont inhibitrices. Elles sécrètent du glutamate, qui est dans ce cas un neurotransmetteur qui est inhibiteur. Quand on éteint le potentiel, le neurotransmetteur n'est plus activé et on active donc les cellules ganglionnaires.

A la lumière, il y a arrêt du courent dans le bâtonnet, ce qui entraîne donc l'arrêt de la sécrétion du neurotransmetteur inhibiteur. Il y a ainsi induction d'un courent dans la cellule bipolaire. A partir de là, on crée un courent qui transfert des cellules bipolaires aux cellules ganglionnaires qui sont des axones qui vont jusqu'au cerveau.

Le potentiel d'action passe par le nerf optique et entre dans le système nerveux central dans l'ère visuelle au niveau du cortex. L'ère visuelle doit alors:

· Retourner l'image, puisqu'elle est inversée sur la rétine.

· Coloriser tout le champ visuel.

· Combler le point aveugle: Pour cela, les ères visuelles interprètent car il n'y a jamais une image fixe qui arrive aux yeux.

· Faire la netteté.

Les potentiels d'action ne vont pas tous dans l'ère visuelle. Les informations vont aussi dans:

· Le thalamus.

· Le colliculus supérieur dans le tronc cérébral.

· Les noyaux vestibulaires dans le tronc cérébral.

Donc en réponse à une information visuelle, on peut avoir une réaction de type orthosympatique (Fuite – Chute), une perte d'équilibre ou encore une réaction émotionnelle. Les informations visuelles ne sont donc pas que des images. Ce sont éléments qui vont nous permettre de réguler les sens.