THEORIE

RUGBY :

LES PHASES DE

CONQUETE :

ENVOI / RENVOI,

MELLE, TOUCHE.

I – LES COUPS DE PIED D’ENVOI ET DE RENVOI :

Le règlement prévoit deux situations types :

· Coup de pied à partir du centre du terrain :

En début de match, le coup d’envoi se fait par l’intermédiaire d’un drop. Le moyen de remise en jeu est le même après un essai, une pénalité ou un drop.

Pour que le lancement soit valable, il faut que tous les joueurs, qui bénéficient de ce coup d’envoi soit placés en arrière de celui qui donne le coup de pied.

L’équipe en réception doit être derrière la ligne des 10 mètres. Le ballon doit donc franchir au moins 10 mètres avec ou sans rebond. Sinon l’équipe choisit une mêlée au centre du terrain en sa faveur ou de refaire le coup d’envoi.

· Le coup de pied de renvoi à partir des 22 mètres :

- Le joueur aplati dans son propre en-but, si le ballon est déjà dans l’en-but. Par contre si le ballon est en jeu et que le défenseur vint aplatir dans son en-but, il y a alors mêlée pour l’attaque sur la ligne des 5 mètres.

- Le ballon sort de la zone de l’en-but. On dit alors que le ballon sort en ballon mort.

Les coups de pied de renvoi se font en drop et pour qu’ils soient valables, il faut que :

- Tous les joueurs des deux équipes se trouvent placer de part et d’autre de la ligne des 22 mètres.

- Le ballon doit seulement déplacer cette ligne des 22 mètres.

Selon un point de vue tactique, il s’agit de phases statiques. Aussi à la différence de la mêlée et de la touche, le règlement n’impose pas une position fixe des joueurs. Il y a deux principes possibles à suivre tactiquement :

· On cherche à récupérer de suite. Le coup de pied est soit près de la ligne des 10 mètres soit près de la ligne des 22 mètres et on va jouer un coup de pied court et haut.

· On cherche à gagner le maximum de terrain par un coup de pied long. On repousse alors la défense adverse au lion si possible dans un angle mort, pour que la défense renvoie en touche.

Sur un plan technique, ces coups de pied sont très durs à réaliser et, de même, la récupération est dure. Il faut en effet cumuler la course, le saut, la réception et le contact avec l’adversaire.

II – LA MELEE ORDONNEE :

· C’est un moyen par lequel, on fait reprendre le jeu quand ce dernier a été arrêté. Dans quel cas, il a été arrêté :

- Un en-avant.

- Un blocage du mouvement et du ballon dans un regroupement.

- Un coup d’envoi ou de renvoi mal exécuter.

- Un coup de pied récupérer dans le terrain et aplati dans l’en-but.

· Pour la mêlée, on va distinguer deux groupes de joueurs :

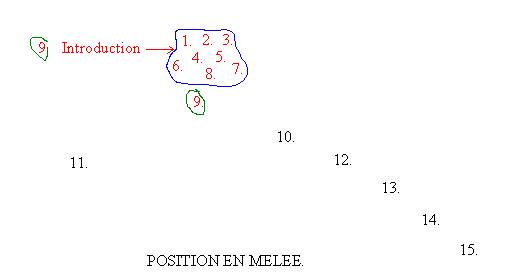

Les avants, qui sont composé de huit joueurs et les ¾, qui sont composés de sept joueurs :

- Les arrières :

° La première ligne : 2 piliers, qui sont les numéros 1 (à gauche) et 3 (à droite) et 1 talonneur, qui est le numéro 2.

° La deuxième ligne : Les numéros 4 et 5, qui sont souvent utilisés en touche.

° La troisième ligne, qui est composée de trois joueurs, à savoir les deux 3è lignes aile (numéro 6 à gauche et numéro 7 à droite) et une 3è lignes centre (numéro 8).

- Les ¾ :

° Les ½ : Un demi de mêlée et un demi d’ouverture. Le premier joue le rôle de relayeur et introduit et récupère le ballon en mêlée, et le second joue le rôle de liaison entre le jeu des avants et le jeu des arrières.

° Les ¾ : Il y a deux ¾ centres (12 et 13) et deux ¾ ailes (11 et 14)

° L’arrière, qui est le numéro 15.

Ainsi la position en mêlée va être la suivante :

· Toujours en mêlée, les liaisons des joueurs entre eux et notamment entre les joueurs de la première ligne sont très importantes. On note aussi l’existence de plusieurs types de liaison :

- Les piliers ceinturent le talonneur avec les bras intérieurs. Le talonneur se fixe lui aux piliers au niveau de leurs épaules. Ce type de liaison est très efficace mais la sécurité n’est pas excellente. Le talonneur n’est en effet pas mobile.

- La liaison des piliers entre eux se fait au niveau supérieur des épaules. Ils ne s’accrochent pas directement au talonneur. Celui s’accroche par contre aux piliers au niveau des épaules. Le talonneur est donc ici plus libre et la sécurité est donc meilleure. Toutefois l’efficacité de ces liaisons est moins bonne.

Dans la mêlée, les liaisons doivent rendre l’ensemble le plus compact possible.

· Les liaisons de la deuxième ligne : Chacun des deux seconds de ligne ceinture son partenaire et chacun se lie au pilier qui est face à lui. Ils passent leurs mains entre les jambes du pilier et leur attrape le maillot en tirant vers le bas.

· Les liaisons des joueurs de la troisième ligne : Le troisième ligne centre se lie aux deux deuxièmes ligne sur le côté. Il se pose et est ainsi très mobile. Les troisièmes lignes aile se lient par l’épaule intérieure au fessier du pilier. Ils ont une main libre et sont des joueurs défensifs, car ils peuvent partir très vite.

Dans une mêlée, les conditions de réussite demandent d’être compact. Les liaisons doivent donc être très serrées. Les liaisons doivent être sollicitées et pour cela elles doivent avoir tendance à rapprocher les joueurs.

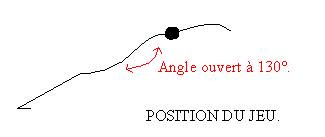

Les différents appuis au sein de la première ligne : La première ligne est la ligne la plus importante en mêlée. Elle subit des pressions, qui s’exercent aussi bien sur les appuis au sol que sur le haut du corps. La position du corps et des jambes est donc très particulière. Les pieds sont en effet placés sur la même ligne à l’entrée et pendant la mêlée on va parler de notion d’angle ouvert.

La poussée va donc être une projection, qui se réalise par flexion – extension des jambes qui se réalisent sur les zones d’appui des membres supérieurs. Pour transmettre les forces, on cherche à avoir un dos plat et rigide, pour qu’il ne bouge pas.

On subit la poussée dans le cas où :

- Celui qui pousse le plus fort fait courber le coup à l’autre.

- Aussi un pilier peut subir s’il n’a pas fait une extension du coup sous le thorax de l’adversaire, c’est-à-dire s’il n’engage pas assez sa tête.

Le problème consiste donc à ne pas fléchir le coup et le joueur doit introduire son coup suffisamment loin sous le thorax de son adversaire. D’ailleurs sa tête doit toujours rester en contact avec le thorax de l’adversaire.

Donc le fat de réaliser une extension du coup oblige le verrouillage, c’est-à-dire l’action simultanée entre l’extension du coup de la nuque sur la poitrine de l’adversaire, et l’abaissement de l’épaule de l’adversaire avec son épaule droite.

Quand deux piliers sont en opposition, ils ont tous deux une épaule en appui au-dessous de la base dorsale du coup adverse.

III – LA TOUCHE :

C’est une remise en jeu qui suit la sortie du ballon hors des limites du latérales du terrain ou suite à la sortie du porteur de balle. C’est donc une phase de conquête collective du ballon. En effet le ballon est remis en jeu de telle manière qu’il existe une égalité de change pour chacune des deux équipes et que d’emblée elle soit en situation d’affrontement d’une part et d’autre d’une ligne de front. Le dispositif actuel se caractérise par :

· Un double alignement de joueurs dans lequel les joueurs sont espacés d’un mètre.

La ligne de front est la ligne fictive qui est parallèle à la ligne d’en-but et par laquelle passe la lutte pour la possession de balle entre les deux équipes. La ligne de front passe ici au milieu des deux alignements.

· La ligne de hors jeu se situe à 10 mètres pour les non-participants.

· L’obligation pour les participants à la touche de rejoindre tout regroupement qui se reconstituerait après la prise de balle.

· L’élévation et l’appel du sauteur : L’élévation du sauteur est permise par l’action simultanée du saut et l’élévation des soutiens. En effet le sauteur peut désormais s’appuyer sur des soutiens porteurs qui le soulève pour faciliter et clarifier la prise de balle.

· Les zones de conquête : Le prise de balle est différente selon l’endroit où elle se fait dans les 10 mètres de l’alignement. On note l’existence de trois zones différentes :

- La zone 1, qui concerne les lancés effectués avec le troisième joueur, qui est en fait le deuxième joueur de l’alignement. Il est souvent utilisé pour garder le ballon, trouer la défense et enfin assurer le lancé dans le cas où l’équipe serait dominée.

- La zone 2, qui concerne les lancé effectués sur le quatrième et le cinquième joueur. Le laceur doit alors lober les joueurs de la zone 1.

- La zone 3, qui concerne le joueur 6, 7, 8.

· Capter le ballon : Il s’agit même avant de décoller du sol de gagner l’intervalle sur son rival en engageant l’épaule intérieure devant lui. Il faut aussi placer promptement ses mains le plus en avant possible en opposition au ballon. On va donc chercher la trajectoire du ballon vite. Il peut y avoir des prises de balle à deux mains et des balles qu’on va volleyer à une main pour le relayer. C’est une déviation.