b) Cellules de lieu et d'orientation

Si l'hippocampe joue un rôle transitoire mais essentiel dans la formation des traces mnésiques, il joue également un rôle central, déterminant dans l'élaboration de la mémoire spatiale. C'est du moins l'hypothèse formulée et développée par O'Keefe & Nadel en 1978 à la suite de la découverte (O'Keefe et Dostrovsky, University College of London, 1971) chez le rat de la décharge de certains neurones ordinairement silencieux (neurones pyramidaux de la région CA1) lorsque le rat se trouve ou passe dans une région particulière de son environnement. Une des fonctions de l'hippocampe serait donc d'élaborer et de stocker des représentations de l'espace dans lequel l'animal ou le sujet se déplace et finalement de construire de construire une carte cognitive de cet espace. Le nombre très élevé (1 million) de ces cellules nerveuses appelées "cellules de lieu" permet de former une carte cognitive extrêmement précise capable d'informer à tout moment l'animal de l'endroit où il se trouve. Cette carte présente une stabilité dans le temps relativement importante (cela peut aller jusqu'à plusieurs mois). L'hippocampe encoderait l'information sur l'espace dans des coordonnées allocentriques (ou exocentriques), c'est-à-dire l'espace géométrique indépendant de l'animal, a contrario des coordonnées égocentriques encodées par le système vestibulaire. Cette découverte majeure a été complétée, si l'on peut dire, par les conclusions des travaux de Jim Ranck (State University of New York, 1985) faisant état de l'existence de cellules dites "cellules d'orientation". Ces cellules ont été identifiées dans de nombreuses structures présentant toutes des connexions importantes avec l'hippocampe. Ces cellules déchargent non pas lorsque l'animal ou le sujet se trouve dans un lieu donné de son environnement, mais lorsque sa tête est orientée d'une façon particulière, spécifique. Une direction donnée de la tête induit de plus des décharges préférentielles.

Ces cellules de lieu et d'orientation réalisent l'intégration de différentes informations sensorielles (un lieu particulier peut en effet être codé par l'animal d'après un son, une odeur, une forme; etc.) et permettent probablement à l'animal de se construire une mémoire spatiale.

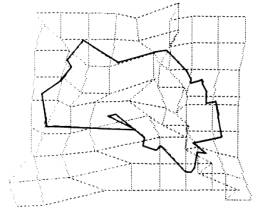

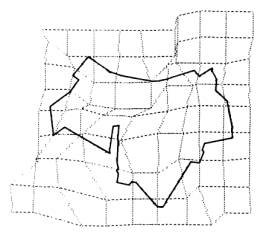

Dans la perspective de l'existence d'une mémoire spatiale, la notion de cartes cognitives mises en œuvre dans l'élaboration de cette mémoire spatiale présente un intérêt manifeste mais soulève différentes questions théoriques du point de vue de leur fonction, des actions réalisées par les sujets qui les utilisent et de leur analogie incertaine avec les cartes de type géographiques. D'autres métaphores ont été proposées pour la représentation et le traitement de connaissances spatiales. Kuipers (1982) fait référence à un "atlas cognitif" qui serait en fait une collection de cartes cognitives d'échelles probablement différentes et comportant des trous de sorte que l'espace représenté serait non homogène. Les cartes cognitives pourraient être également des "figures impossibles" et la notion de "collage cognitif" (Tversky, 1993) a été avancée pour insister sur le fait que les représentations mentales qui guident les jugements lorsqu'il s'agit de trouver son chemin, sont des constructions multimédia fragmentées et partielles. A ce titre les connaissances spatiales n'auraient pas les mêmes qualités métriques que les cartes. Cette propriété semble se vérifier sur de grands espaces y compris quand les sujets sont des professionnels du déplacement. Les travaux menés par Giraudo et al. (1994) et par Pailhous (1970) sont tout à fait éloquents à cet égard. Leurs expérimentations ont porté sur des chauffeurs de taxi marseillais à qui on a demandé, après leur avoir appris la carte de leur ville natale, de reconstituer de mémoire cette carte. Les résultats des travaux de Giraudo et de ses collègues (1994) laissent apparaître très clairement des déformations de la reproduction par rapport à la carte d'origine (Giraudo et al., 1994). Ces résultats montrent que la mémoire de ces chauffeurs de taxi ne restitue pas de façon tout à fait fidèle la topographie de leur ville. On sait que la mémoire topographique peut également constituer une mémoire de survol mental des lieux où le trajet est représenté comme une carte de géographie. Or, l'on sait aussi que cette mémoire peut produire des phénomènes d'anamorphose, c'est-à-dire la production d'une image déformée (un changement de forme). Cette déformation peut s'objectiver par des processus d'hypo (sous dimensionnement) ou d'hypermétrie (surdimensionnement). L'expérience menée par Giraudo et al. (voir cartes ci-dessous) a montré que les chauffeurs de taxis marseillais possédaient une représentation anamorphosée (i.e. une distorsion de la mémoire topographique) de leur ville. En effet, ce qui semble guider la représentation chez ces sujets est la notion de temps (importante pour un automobiliste et plus encore pour un chauffeur de taxi) nécessaire pour se rendre d'un lieu à un autre et non la distance.

|

a) |

b) |

|

c) |

Après avoir appris la

carte de leur ville natale (a), les sujets ont replacé les monuments caractéristiques b) & c) Après

traitement, la carte imaginée par deux sujets a été recomposée (Giraudo & Pailhous, 1994) |

c) Une idée originale, suite logique

Il semble tout à fait naturel de se déplacer dans une ville qui nous est familière ou sur un lieu donné et d'être capable à tout instant de retrouver son chemin, que ce soit sur terre, sur l'eau ou dans les airs. Cette tâche de navigation sollicite cette mémoire spatiale précédemment évoquée, une mémoire topographique nous permettant de retrouver pratiquement sans y penser, un lieu, un itinéraire. On peut dès lors se poser la question de savoir si cette capacité, qui s'objective notamment dans ce que l'on appelle le retour au gîte et que l'on retrouve de la fourmi à l'homme, comme le rappelle Berthoz, ne possède pas un support neural (rôle de l'hippocampe) au niveau du cerveau. A partir de cette question légitime, Eleanor Maguire (Maguire et al., 2000) et ses collègues du University Collège de Londres ont mené une étude originale sur les chauffeurs de taxi londoniens. Comme le précisent Poucet et Save (2001), ces chauffeurs de taxi "sont considérés comme des experts de la navigation spatiale. Ils subissent un entraînement intensif de deux ans en moyenne qui leur permet d’acquérir une excellente connaissance du réseau complexe des rues de la ville". L'étude menée par Maguire et ses collègues, fondée sur l'hypothèse que ces professionnels reconnus possèderaient des structures nerveuses particulièrement développées, a porté sur les éventuelles modifications morphologiques de l'hippocampe. Cette population a été comparée à une population témoin (conducteurs dits ordinaires).

|

|

Les résultats de ces travaux montrent qu'effectivement ces experts présentent un hippocampe plus développé, particulièrement dans sa partie postérieure, que la plupart des conducteurs. Cette partie postérieure serait dédiée à la conservation des informations, la partie antérieure participant principalement au traitement et à l'encodage de nouvelles informations spatiales. |

Une comparaison plus poussée (chauffeurs de taxi entre eux) a montré par ailleurs que la taille de l'hippocampe de ces sujets est proportionnelle au nombre d’années d’expérience, avec un développement d'autant plus marqué que le sujet est plus expérimenté. Ce résultat est appuyé par la découverte de la formation de nouveaux neurones dans le gyrus denté. L'hippocampe analyse et stocke donc les informations concernant ces informations spatiales, sa sollicitation répétée, permanente lors de l’apprentissage (mais pas seulement) peut mettre en jeu des processus de plasticité (cf. supra) à l’origine de ces changements morphologiques et structurels.

III

– L'oubli

Nous devons quotidiennement traiter, retenir une masse énorme d'informations. Face à cela, nous choisissons d'en conserver certaines alors que d'autres tombent dans l'oubli. En est-on bien sûr ? Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'une information, un souvenir, un événement sont définitivement perdus ? On peut en effet se poser la question de savoir si l'amnésie ne consiste pas tout simplement en une incapacité à récupérer en mémoire à long terme, pour des raisons très diverses, une information disponible.

Probablement, le cerveau doit effectuer un tri, sélectionner parmi l'ensemble des souvenirs ou informations. William James (1890) disait déjà que "se souvenir de tout serait aussi fâcheux que de ne se souvenir de rien". Nous pourrons donc peut être formuler l'hypothèse que l'élimination de certaines informations, de certains souvenirs, permet au cerveau de fonctionner de façon optimale, de mettre en jeu en quelque sorte une gestion saine et équilibrée de ses ressources. L'oubli serait un mécanisme indispensable au bon fonctionnement du cerveau, lui évitant de surcharger sa mémoire de détails inutiles. Il existerait ainsi une mémoire élective, sélective, offrant la perspective d'un oubli volontaire qui serait du dans ce cas particulier au fonctionnement normal de la mémoire et non à un possible dysfonctionnement.

Ceci énoncé, la difficulté à laquelle nous nous heurtons lorsque nous abordons l'oubli est l'existence de plusieurs mécanismes y conduisant. Nous avons vu précédemment que le processus de mémorisation reposait sur différentes structures et sous structures corticales, avec des cheminements et des connexions fortes. A côté de cette dimension biologique, d'autres dimensions apparaissent, notamment psychologiques, émotionnelles, affectives. Il semble dès lors difficile de trancher sur cette question de savoir ce qui est à l'origine de l'oubli.

Celui-ci, au-delà des conséquences d'un traumatisme du à un choc physique, à un accident vasculaire cérébral, peut revêtir différentes formes. Lorsque le sujet a été victime d'une expérience traumatisante, il se peut qu'il exerce à son insu, de façon inconsciente, une forme de refoulement, de répression sur un ensemble de souvenirs qui lui sont très douloureux ou difficiles à évoquer. Il est possible également, à la suite des travaux d'Ebbinghaus, de se ranger sous la théorie du déclin, se caractérisant par une pente de l'oubli objective, une courbe inexorable, inéluctable. Il est possible encore avec quelque raison de pencher pour la théorie de l'interférence, qui pourrait trouver son origine dans l'existence d'une incohérence entre les contexte d'encodage (ou un déficit de celui-ci) et de restitution de l'information. On distingue généralement une interférence proactive (soient A et B, A interfère sur B) ou rétroactive (B interfère sur A). Enfin, nous évoquerons pour finir un type d'oubli du au vieillissement, un oubli régressif. Dans ce dernier cas de figure, les possibilités d'encodage, de restitution de l'information deviennent moins importantes. L'oubli est le plus souvent de nature épisodique, lus que sémantique. L'oubli est donc un processus complexe, intéressant tout à la fois les domaines biologiques (on a découvert récemment le rôle actif d'une enzyme appelée protéine phosphatase1 -PP1- une molécule de l'oubli en quelque sorte qui serait à l'origine de ce mécanisme) et psychologiques de l'individu.

IV- Un exemple de trouble de la mémoire : la maladie

d'Alzheimer

1) Définition

La maladie d’Alzheimer est une démence, au sens médical du terme, c’est-à-dire une altération sévère de plusieurs fonctions cognitives, comme la pensée et l’intelligence. Le sujet qui en est atteint perd son autonomie, devient très dépendant. Lors d'une réunion de psychiatres allemands à Tübingen en 1906, Alzheimer évoque le cas d'une femme de cinquante et un ans, qui a présenté un délire de jalousie suivi d'une " désintégration " des fonctions intellectuelles.

|

|

Alois Alzheimer |

|

Auguste D. un an après son arrivée à l'hôpital de

Francfort (La Recherche, 2003) |

A la suite de cette première observation, c'est Kraepelin lui- même qui, en 1912, dans son traité de psychiatrie parle pour la première fois de la " maladie " définie alors comme une démence du sujet jeune, rare et dégénérative.

La prévalence de cette maladie, c'est-à-dire le nombre de sujets atteints à un moment donné dans une population donnée, passe de 1 % entre 65 et 69 ans à plus de 15 % au delà des 85 ans. C'est donc essentiellement une maladie touchant les personnes âgées. Elle peut également, mais plus rarement, survenir à un âge plus jeune.

2) Symptômes

Il s’agit d’une dégénérescence lente et progressive du cerveau, différente du vieillissement cérébral naturel. Elle se traduit par de nombreux troubles touchant la mémoire, le sens de l’orientation, la concentration, le langage, la pensée et le jugement. Les premières manifestations de cette affection sont discrètes et portent sur la mémoire. Celle-ci présente des déficits de plus en plus marqués. D'autres symptômes apparaissent rapidement, en liaison avec les problèmes mnésiques, comme le manque du mot, des aphasies, des troubles de la compréhension. Les noms, les moments, les lieux, pour ne citer que cela, sont oubliés. Les fonctions cognitives sont peu à peu touchées également, avec des agnosies, des apraxies, une baisse importante des capacités attentionnelles, la difficulté à se repérer dans l'espace, à retrouver son chemin ou son lieu d'habitation (les malades se perdent fréquemment).

Le comportement et l’humeur sont également perturbés. Discrets au début, les symptômes s’aggravent au cours des années et le malade se retrouve peu à peu dans un état de dépendance totale. La détérioration de l’état général entraîne un amaigrissement et une baisse des défenses immunitaires qui favorisent des infections graves pouvant conduire au décès.

3) Lésions histologiques

|

|

|

|

|

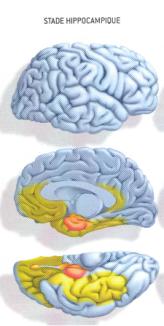

Progression des lésions histologiques au cours du

développement de la maladie d'Alzheimer (in La Recherche, 2003, d'après Heiko

Braak, 1991) |

||

Il n'existe pour l'instant, aucun marqueur diagnostique fiable de la maladie d'Alzheimer. Seule l'étude anatomo pathologique du cerveau permet le diagnostic de certitude, en mettant en évidence des lésions dont les caractéristiques sont typiques de la maladie d'Alzheimer. La progression du déficit intellectuel semble liée à l'extension de l'affection à de nouvelles aires corticales. Les premières lésions commencent dans le cortex entorhinal, région qui sert d'interface entre les aires associatives et l'hippocampe. L'apparition de la démence signe la progression des lésions qui s'étendent aux aires d'associations multimodales, puis aux aires primaires. Peu à peu, tous les types de mémoire sont touchés.

A cela s'ajoute des lésions dégénératives, comprenant des plaques séniles, des dégénérescences neurofibrillaires intra-neuronales, formées par l'accumulation de neurofilaments anormaux dont le principal constituant est une protéine tau.

a) les plaques séniles

Ces plaques, dites également plaques amyloïdes sont situées à l’extérieur des cellules cérébrales bien que toujours dans le cortex. Elles sont constituées d'agrégats de substances organiques (la formation en excès de la protéine β-amyloïde ou peptide Aβ). Ces agrégats prennent la forme de dépôts focaux (qui constituent la véritable plaque sénile) ou de dépôts diffus.

b) la dégénérescence neurofibrillaire

Ces lésions dégénératives précèdent la mort neuronale. Les neurofibrilles sont des structures filamenteuses composées de protéines neuronales appelées protéines tau anormalement phosphorylées qui s'agrègent au fur et à mesure de leur inactivation. A partir du cortex entorhinal, elles gagnent progressivement toutes les structures corticales. La démence apparaît dès que la protéine gagne les régions associatives.

c) l’atrophie corticale

C'est la troisième lésion caractéristique. Elle consiste en une perte neuronale et synaptique, entraînant une diminution de 10 à 20% du poids du cerveau. Cette perte est concentrée dans les aires associatives (jusqu'à 50%) et dans les noyaux sous-corticaux (jusqu'à 60%). Pourtant, elle semble intervenir de manière tardive dans la détérioration intellectuelle. Le cerveau peut perdre 8 à 10% de son poids tous les 10 ans alors que chez les sujets sains cette perte n’est que de 2%). Cette perte ne se répartit pas également à l'intérieur du cerveau, touchant principalement les cortex temporal et frontal après l'âge de 75 ans.

4) Traitement

Rien de déterminant à l'heure actuelle.

Le coin des curieux

*************

Anosognosie (vu en TD): Terme issu du grec, avec a privatif, nosos = maladie et myosis = connaissance. Employé en neuropsychologie notamment (apparaît par exemple dans le cas du Syndrome de Korsakof). Il correspond à la méconnaissance (au sens d'attitude de rejet, de négation), par un malade de l'affection ou des troubles dont il est atteint alors que celle ou ceux-ci apparaissent de façon évidente.

Confabulation (vu en TD) : le terme fabuler vient du latin fabulari (XVes.) qui signifie parler, causer, et inventer des fables, des histoires, dérivé de fabula. Le préfixe con provient du latin cum. La confabulation est pour les uns un mensonge honnête, pour d'autres une falsification de la mémoire ou une forme extrême de ruse ou de mensonge. Elle consiste selon Dalla Barba (1993) en "un symptôme fréquemment observable chez les patients amnésiques qui ne sont pas conscients de leur déficit de mémoire. Elle consiste en actions et déclarations verbales involontairement non cohérentes avec l'histoire, l'arrière-plan et la situation présente du patient." On pourrait également la définir comme la capacité du sujet à réécrire l'histoire à son avantage.

Empan : (1532, Rabelais). Ce mot est issu du francique spanna, désignant l'espace compris entre le bout du pouce et celui du petit doigt d'une main largement ouverte ; la forme spanna, de la famille du francique spannjan "étendre, tirer", est attestée par l'ancien haut allemand spanna, l'allemand Spanne (de la famille du verbe spannen, étendre, tirer). Selon P. Guiraud, empan serait issu d'une forme latine expannus, impannus "étendue (de la main), du latin classique pannus "étendue" (pan), à la suite d'un croisement possible avec l'ancien espanir (épanouir).

¤Empan, qui désigne, comme le mot francique une mesure de longueur, n'est aujourd'hui qu'un mot d'emploi littéraire ou technique. Il s'est dit par extension (1829), dans le langage des brodeurs et des passementiers, de l'intervalle compris entre l'extrémité des deux bras lorsqu ils sont écartés. ¤ Par métaphore, empan se dit pour "ampleur" ou envergure (fin XIXe s., Huysmans). Par analogie, empan de mémoire (XXe s.) signifie en psychologie "nombre maximal d'éléments constituant une série qui peut être mémorisée en une seule fois". (Le Robert historique de la Langue Française, Nouvelle édition 1993).

Engramme

: empreinte ou trace

que forme la mémoire d'un souvenir, d'un événement du passé individuel ou d'une

action dans le cerveau.

Francique, attesté comme surnom (1643) signifiant vainqueur des Francs, a voulu dire "propre aux francs". Il désigne aujourd'hui l'ensemble des dialectes du germanique occidental, langue reconstruite de façon hypothétique et dont de nombreux mots sont passés en français (on dit aussi ancien bas francique pour le distinguer de dialectes modernes de l'allemand). (Le Robert historique de la Langue Française, Nouvelle édition 1993).

Ictus (mnésique) Le terme ictus apparaît sous la forme francisée icte (1558, Rabelais) puis est repris en 1861 sous la forme du latin ictus qui signifie un coup, un choc.

Métamémoire (vu en TD) : peut se définir comme la conscience ou la connaissance que le sujet possède du fonctionnement de sa propre mémoire, ce qui peut ou doit l'aider par exemple à améliorer le fonctionnement de cette mémoire.

Mnémosyne : Personnification de la mémoire. Fille de l'union incestueuse d'Ouranos, dieu du Ciel, et de sa mère Gaia, la Terre. Elle est une Titanide. Elle s'unit à Zeus neuf nuits de suite et au bout d'un an donne naissance aux neuf filles de la mémoire, les 9 muses : Calliope préside à l'Éloquence, Clio à l'Histoire, Érato à l'Élégie ou à la Poésie lyrique, Euterpe à la Musique, Melpomène à la Tragédie, Polymnie à la Poésie lyrique ou à l'Hymne, Terpsichore à la Danse, Thalie à la Comédie, et Uranie à l'Astronomie.

Emprunts, références, sources

**********************

Atkinson, R.C. & Shiffrin, R.M. (1968) Human

memory: a proposed system an its control processes. In K.W. Spence et J.T. Spence (eds), The

Psychology of Learning and Motivation, Vol. 2, New York, Academic Press.

Baddeley,

A. (1993). La mémoire humaine. Théorie et pratique. Presses Universitaires de

Grenoble.

Berthoz,

A. (1997) Le sens du mouvement. Editions Odile Jacob, 345 p.

Berthoz,

A. (2003) La décision. Editions Odile Jacob, 391 p.

Changeux,

J.P., Ricoeur, P. (1998) La nature et la règle. Editions Odile Jacob, 350 p.

Combe

Pangaud, C. (2001) Contribution à l'étude de la complexité du système mnésique

humain. Approche multidimensionnelle des relations entre mémoire et

métamémoire. Thèse de Psychologie Cognitive, Université Lumière Lyon 2, 803 p.

Eustache,

F., Faure, S. (2000) Manuel de Neuropsychologie. Editions Dunod, 229 p.

Fortin,

C., Rousseau, R. (1989) Psychologie Cognitive, une approche du traitement de

l'information. Presses de l'Université du Québec, Télé-Université, 434 p.

Giraudo, M.D. & Pailhous, J. (1994). Distorsions

and fluctuations in topographic memory. Memory and Cognition, 22, 14-26.

Hebb, D. O. (1949) The Organization of Behavior, New

York, Wiley.

Luria,

A.(1995) L'homme dont le monde volait en éclats. Editions du Seuil, La couleur

des idées, 305 p.

Maguire,

E., Gadian, D., Johnsrude, I., Good, C., Ashburner, J., Frackowiak, R., & Frith,

C. (2000) Changement structural lié à la navigation, dans l’hippocampe des

chauffeurs de taxi. In Proceedings of the National Academy of Sciences,

vol. 97, no. 8, 11 avril, pp. 398-403.

Miller, G.A. (1956) The Magical Number Seven, Plus or

Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. The

Psychological Review, vol. 63, pp. 81-97.

Nicolas,

S. (2000) La mémoire humaine. Editions L'Harmattan, 304 p.

Nicolas,

S. (2002) La mémoire. Editions Dunod, Collection Topos, 128 p.

Recherche

(La) (2001) La mémoire et l'oubli. Comment naissent et s'effacent les

souvenirs. Numéro spécial, N° 344, pp 15-97.

Recherche

(La) (2003) Alzheimer, cerveau sans mémoire. Numéro hors série, N° 10, 98 p.

Richelle,

M., Requin, J., Robert, M. (1994) Traité de Psychologie expérimentale. Presses

Universitaires de France, Tome 1 (1019 p.) et Tome 2 (741 p.).

Rosenfield,

I. (1994) L'invention de la mémoire. Editions Flammarion (Champs), 218 p.

Sacks,

O. (1988) L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Editions du Seuil,

Essais Points, 312 p.

Science

(Pour la) (2001) La mémoire. Le jardin de la pensée. Dossier hors série, N° 31,

130 p.

Tiberghien,

G. (1997) La mémoire oubliée. Editions Mardaga.

Weil-Barais,

A. (Sous la direction de) (1993). L'homme cognitif. Presses Universitaires de

France, 570 p.