Pied – cheville – jambe.

- Présentation générale

1.1.

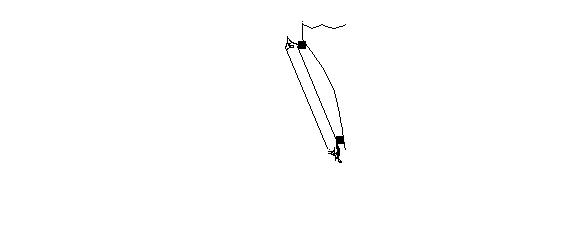

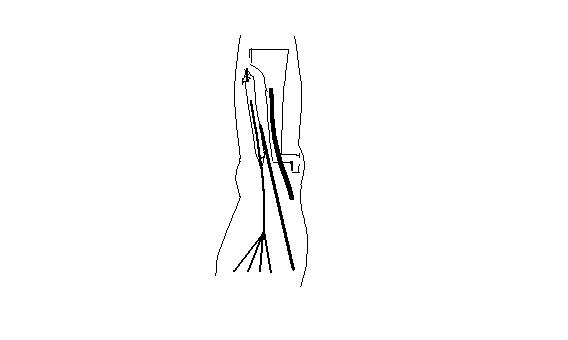

Deux os de la jambe

Vue antérieure

Cheville

Genou

Le tibia est un os pair et non symétrique, il comporte trois parties.

L'extrémité supérieure, qui est une partie de l'articulation du genou.

La partie moyenne ou la diaphyse.

La partie inférieure, qui fait partie de la cheville, avec l'existence d'une malléole médiale (extrémité médiale).

Le tibia supporte l'essentiel des contraintes subies par le pied. Avec un tibia cassé, on ne peut pas marcher.

On distingue au tibia trois faces.

La face postérieure, la face médiale sous cutanée, et la face latérale.

Entre la face médiale et la face latérale, le bord antérieur du tibia est directement accessible sous la peau. Cette dernière ne supporte pas d'être écrasée contre l'os.

![]()

![]()

La fibula (ou péroné) est dit grêle. Il est plus fragile mais on peut marcher même si elle est cassée. Elle comporte trois parties.

La partie supérieure comprenant le col et la tête. La tête présente une surface articulaire symétrique à celle présente sur le tibia. C'est l'articulation tibio-fibulaire supérieure.

Le corps ou diaphyse comportant trois faces : postérieure, médiale, latérale.

La partie inférieure comportant la malléole latérale. À ce niveau, il y a un contact avec le tibia, c'est l'articulation tibio-fibulaire inférieure. La réunion des extrémités inférieures du tibia et de la fibula forme une pince qui va s'articuler avec l'os talus (ou astragale). Cette pince bi malléolaire va former l'articulation de la cheville appelée talo-crurale.

1.2.

L'os du tarse.

Le tarse est un ensemble de 7 os formant l'arrière pied. Le tarse est lui-même décomposé en tarse postérieur (talus + calcaneus), tarse antérieur (naviculaire + 3 os cunéiformes + os cuboïde).

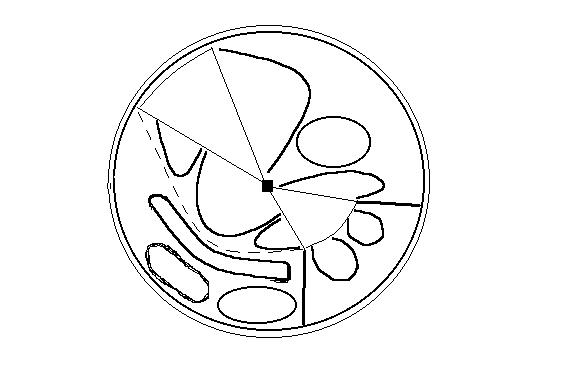

Phalange 1 Métatarse 5 Cuboïde 3 cunéiformes Naviculaire Vue sagittale Calcaneus Talus

![]()

![]()

![]()

![]()

1.3.

Os du métatarse

Ils sont au nombre de cinq. Ce sont des os longs qui forment une bonne partie des voûtes plantaires, et forment le relais entre les 3 os cunéiformes et l'os cuboïde d'un côté, et de l'autre côté les premières phalanges. On les compte du dedans vers le dehors.

1.4.

Les phalanges.

Il y en a trois par orteil, sauf pour le pouce où il n'y en a que deux.

- Réception du pied par rapport au sol.

2.1.

L'appui.

L'appui représente 120% du poids du corps lors d'une marche normale, et représente 200 à 300% du poids du corps lors d'un footing.

Cet appui est supporté à 40% par des structures conjonctives verticales remplies de capitons graisseux situées entre la peau et le calcaneus.

2.2.

La mobilité.

Elle est le fait de l'articulation sub-talaire (entre le talus et le calcaneus). Cette mobilité permet d'orienter et d'adapter le pied au sol. L'articulation complexe avec plusieurs surfaces articulaires, antérieures et postérieures maintenues par des ligaments courts et très épais.

Les muscles de la loge antérieure permettent l'absorption des chocs vibratoires. Grâce à cette contraction, il y a solidarisation entre les différents os du pied. Cela sert à faire avancer le segment jambier en avant.

Tibia et fibula sont réunis sur toute leur longueur par une membrane, la membrane inter-osseuse.

La fibula présente sur ses bords latéral et antérieur des cloisons inter-musculaires. Ces cloisons vont se jeter sur le fascia de la jambe.

On retrouve plusieurs types de loge musculaire : la loge antérieure, la loge latérale, la loge postérieure. Cette dernière est séparée en 2 parties par un ligament, distinguant ainsi 2 parties appelées loge postérieure profonde (plaquée contre le tibia et la fibula), et la loge postérieure superficielle qui forme le galbe du mollet.

Dans la loge

antérieure.

Le tibial

antérieur. (1)

Origine : se fait sur l'os tibial sur sa face latérale dans ses 2/3 supérieurs. Cette insertion est large par des fibres charnues.

Trajet : dans la loge antérieure et vertical en bas. Donne naissance à un tendon, lequel tendon va passer en avant de l'articulation de la cheville, le talo-crural.

Terminaison : au premier cunéiforme.

Action : releveur du pied surtout du premier rayon.

Le long

extenseur des orteils. (2)

Origine : sur la fibula sur la face médiane dans ses ¾ supérieurs

Trajet : vertical en bas dans la loge antérieure. Le muscle donne naissance à un tendon vertical en bas et passe en avant de la cheville et se termine en 4 tendons terminaux.

Terminaison : la troisième phalange de chacun des 4 orteils.

Action : réalise une extension de la 3e phalange sur la 2e, et de la 2e sur la 1re. Il participe à la flexion dorsale de la cheville.

Le long

extenseur de l'hallux (gros orteil). (3)

Origine : sur la fibula, partie moyenne de la face médiale.

Trajet : vertical en bas dans la loge antérieure, le corps charnu donne naissance à un tendon qui passe en avant de la cheville. Ce tendon se dirige vers l'hallux (gros orteil).

Terminaison : 2e phalange de l'hallux.

Action : extension de la 2e phalange sur la 1re.

Dans la loge

latérale.

Comprise entre la fibula, les cloisons et la fascia de la jambe.

Le long

fibulaire. (4)

Origine : sur l'os fibula sur sa face latérale par des fibres charnues.

Trajet : vertical en bas dans la loge latérale, donne naissance à un tendon. Tendon qui passe en arrière de la malléole latérale pour se diriger vers le bord latéral du pied. Puis sous le cuboïde, et sa direction est oblique et en dedans.

Terminaison : se fait sur la base du métatarsien.

Action : abaisse le bord médial et redresse le bord latéral du pied.

Le court

fibulaire. (5)

Origine : se fait sur la fibula au niveau de la face latérale, moitié inférieure.

Trajet : vertical en bas, le muscle donne naissance à un tendon qui passe en arrière de la malléole latérale, se dirigeant vers le bord latéral du pied.

Terminaison : base du 5e métatarsien.

Action : il relève le bord latéral du pied. Il participe au resserrement de la pince bi malléolaire.

Dans la loge

postérieure profonde, il y a 3 muscles.

Le tibial

postérieur. (6)

Origine : se fait sur les faces postérieures tibia, fibula et membrane inter-osseuse.

Trajet : vertical en bas. Directement placé contre ces os. Son corps charnu donne naissance à un tendon qui passe en arrière de la malléole médiale.

Terminaison : sur l'os naviculaire sur sa face médiale.

Action : entraîne une flexion plantaire de la cheville (abaisse le pied) ainsi qu'une adduction. Entraîne une supination du pied.

Le long

fléchisseur de l'hallux. (7)

Origine : face postérieure de la fibula.

Trajet : vertical en bas. Donne naissance à un tendon. Passe en arrière de la malléole médiale.

Terminaison : sur la 2e (dernière) phalange de l'hallux.

Action : fléchit la 2e phalange sur la 1re.

Le long

fléchisseur des orteils. (8)

Origine : face postérieure du tibia.

Trajet : vertical en bas. Donne naissance à un tendon. Passe en arrière de la malléole médiale. Sous le pied, donne naissance à 4 tendons qui se destinent aux 4 derniers orteils (2-5).

Terminaison : sur la 3e phalange des 4 derniers orteils.

Action : fléchit les orteils.

![]()

![]()

![]()

![]()

Les muscles des loges latérale et postérieure profonde resserrent la pince bi malléolaire et participent au maintien de l'os talus dans la pince.

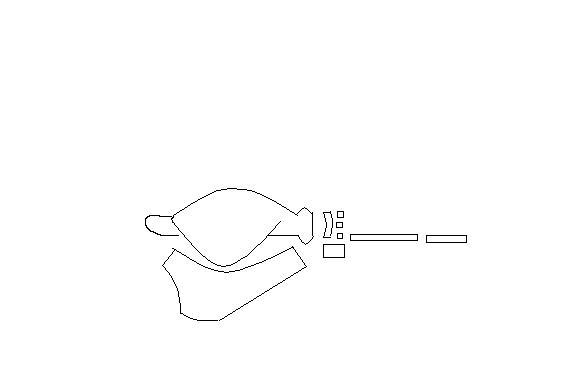

Dans la loge

postérieure superficielle.

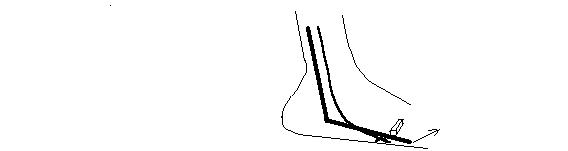

Le triceps sural a 3 chefs :

2 chefs poly-articulaires

1 chef mono-articulaire

C'est le muscle postérieur le plus superficiel, et il est tendu de l'extrémité inférieure du fémur au calcaneus. Il est très volumineux.

Les 2 poly-articulaires sont les

gastrocnémiens; 1 médial (9), l'autre latéral (10).

Origine : sur le condyle médial pour le gastrocnémien médial, sur le condyle latéral pour le gastrocnémien latéral.

Trajet : passent en arrière du genou. Se jettent sur un tendon dès la jonction 1/3 supérieur et 2/3 inférieur de la jambe.

Le soléaire

(mono-articulaire) (11).

Origine : prend son insertion face postérieure tibia et fibula dans leurs parties supérieures.

Trajet : il descend en bas et en arrière et vient rejoindre le tendon commun aux 3 chefs.

Trajet commun aux 2 poly-articulaires et au soléaire : le tendon tricipital représente les 2/3 inférieurs de la jambe. Il est vertical en bas, passe en arrière de la cheville. Contourne en arrière l'os talus et va se jeter sur la face postérieure du calcaneus.

Action (du triceps) : permet le passage sur la pointe du pied (c'est le seul)

Action (des gastrocnémiens) : ils sont fléchisseurs du genou.

Tibia soléaire Tendon tricipital

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

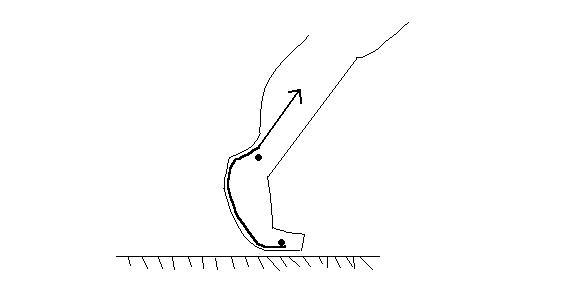

- Décollement du pied par rapport au sol.

Faisceau articulaire du ligament

collatéral fibulaire Articulation talo-crurale Articulation métatarso phalangienne du

pouce

![]()

Articulation talo-crurale

La face supérieure du talus est convexe sagittalement (d'avant en arrière)

La face supérieure du talus répond à la face inférieure de l'extrémité inférieure du tibia, et elle est plus large en avant qu'en arrière.

Lorsqu'on effectue une flexion dorsale

de cheville, le frein du mouvement est passif, c'est-à-dire lié à

l'interposition du bord antérieur de cette face supérieure entre les 2 os de la

jambe. La fin du mouvement est lié à la tension des ligaments tibio-fibulaires

antérieurs. La stabilité de la cheville est maximale.

Lors d'une flexion plantaire de cheville, le bord postérieur de cette face supérieure vient s'intercaler entre les 2 os de la jambe. Ceci a pour conséquence une instabilité passive. Le ligament collatéral fibulaire est très souvent sollicité pour freiner le mouvement. Ce ligament a 3 faisceaux : antérieur, moyen, postérieur.

Le faisceau le plus lésé est le faisceau antérieur qui est tendu entre le bord antérieur de la malléole latérale et le col de l'os talus. C'est le ligament de l'entorse de cheville.

L'entorse.

L'entorse la plus grave est la légère, et non pas la grave.

Ligament

Lors d'une entorse légère, il y a rupture partielle du ligament.

Le ligament a 2 rôles : il freine le mouvement, et donne des informations sensorielles.

Si il y a entorse, il y a une réponse musculaire qui est une protection active de l'articulation.

La rupture partielle du ligament est une douleur persistante.

Lors d'une entorse grave, il y a rupture complète du ligament.

La douleur est immédiate et il y a arrêt de l'activité. Puis survient la présence d'un œdème.

La protection active de l'articulation correspond à une activité contractile des muscles pour placer l'articulation en position de moindre contrainte. Cela a pour but de diminuer l'extensibilité, et le maintien de l'activité contractile à minima.

On ne peut marcher si l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux est douloureuse. Elle concerne le 1er métatarsien (os court, pair, non symétrique).

L'extrémité antérieure du 1er métatarsien (ou tête) est convexe en tous sens et va se loger dans la base de la 1re phalange.

P 1 M 1

Il y existe de nombreux ligaments et 2 petits os sésamoïdes. Au milieu, ils protègent le passage du tendon fléchisseur de l'hallux.